基礎知識

労災事故のリスクを分析 間接コストを最小化する安全対策への戦略的アプローチ

社会の基盤を担う建設、物流、製造などの現場は、労働災害(労災)のリスクと常に隣接しています。特に大型の車両や重機が稼働する現場では、人との接触事故が重篤な結果につながるケースが後を絶ちません。

本記事では、労災事故が企業経営に与える具体的なコストを解説し、リスクを最小化するための戦略的な投資、安全対策の重要性について掘り下げます。

- 建設業向け

- メーカー向け

- インフラ保全業向け

目次

なぜ今、現場の安全対策が最重要課題なのか?

厚生労働省による「令和5年労働災害発生状況の分析等」のデータをみると、死亡者数は長年高止まりの傾向にあり、休業4日以上の死傷者数に至っては増加傾向が続いています。特に、死亡災害においては建設業と製造業で全産業の主要な割合を占めていることがわかります。

出典:厚生労働省「令和5年労働災害発生状況の分析等」

これは、技術や管理が進歩してもなお「人」と「重機」の接触リスクが根本的に解決されておらず、従来の安全対策では不十分である現状を示しています。

安全対策は単に「やればいい」ものではありません。企業には、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」が法的に課せられています。この義務を怠り、ひとたび重大な事故が発生すれば、企業は刑事責任だけでなく、遺族や被災者からの民事賠償に直面し、企業の存続を揺るがす事態に発展します。

現場の安全対策は、単なるコストではなく、法的リスクや経営リスクを回避するための「未来への最重要投資」と認識することが不可欠です。

労災事故が企業にもたらす具体的なコスト構造

労災事故が発生した際に支払う「直接的な費用」は誰もが認識しやすいものの、その数倍に膨らむ「間接的な費用」の重要性が見過ごされがちです。以下、2つの費用について解説していきます。

労災事故がもたらす2つのコスト

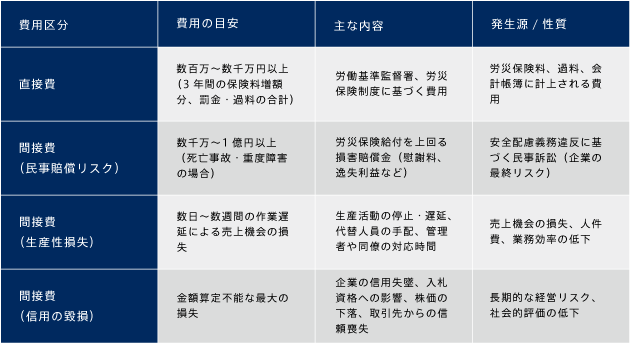

労災事故が企業にもたらすコストは、「直接費」と「間接費」の2つに大別され、一般的に、労災事故による間接費は直接費の4倍から10倍に上るともいわれています。

それぞれのコストの性質と具体的な参考値を表組にしました。

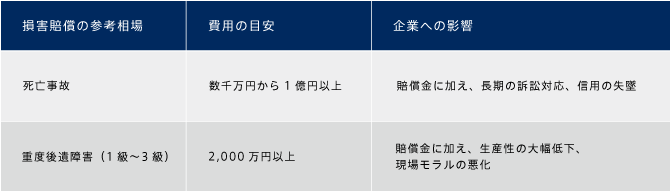

企業の存続を左右する「損害賠償」(間接費)

出典:労働災害・交通事故専門弁護士事務所の公開情報より

労災事故のコストを語る上で、企業が負う民事上の損害賠償額(間接費の一部)の大きさは見過ごせません。これは、労災保険給付を上回る部分について、企業が「安全配慮義務違反」を問われ、遺族や被災者に対し支払う責任を負うものです。

この賠償金は企業の利益を大幅に圧迫し、場合によっては経営を揺るがすほどのインパクトを持ちます。

企業経営を圧迫し続ける「見えない損失」(間接費)

直接費である罰金や保険料増額に対し、労災コストの総額を4〜10倍にまで押し上げる要因は、上記の民事賠償リスクに加え、会計帳簿に計上されない「見えない損失」にあります。この「時間と信用」に関わる見えない損失こそが、企業経営を長期的に圧迫し続けます。

1. 生産性の損失(売上機会の損失)

事故発生から現場検証、重機の停止、作業員の動揺による作業効率の低下、代替人員の習熟期間など、数日〜数週間にわたる作業の遅延が発生します。これは、被害者本人の賃金損失に加え、企業の売上機会の損失として積み上がります。

2. 管理コストの増大

事故調査、行政への報告書作成、再発防止策の検討、メディアや顧客対応など、管理職の時間と労力が長期間拘束されます。

3. 企業の信用毀損(長期的な経営圧迫)

重大な労災事故はニュースとなり、企業イメージの低下は避けられません。公共事業の入札への影響、株価の下落、取引先からの信用失墜といった無形の損失は、数千万円の賠償金(直接費)よりも長期的に経営を圧迫する最大の要因となります。

安全対策とは、まさにこの甚大な間接費リスクを回避するための最重要課題なのです。

建設・製造・物流現場における労災事故の本質的なリスク要因

厚生労働省の統計によれば、建設業は全産業の中で最も死亡者数が多く、その原因として「墜落・転落」に次いで「はさまれ・巻き込まれ」や「激突され」といった、車両・重機との接触に関連する事故が主要な要因となっています。

出典:厚生労働省「労働災害発生状況の分析」より

これらの事故は、重機と人との間に生まれる複合的な死角によって発生しており、人による視認・声掛けのみでは解決できない本質的なリスク要因であることを強調します。企業が真に経営リスクを回避するためには、この接触リスクを技術的に排除する対策が急務となります。

従来の安全対策が抱える課題とUWB技術の優位性

従来の安全対策が抱える課題:コスト効率と実効性

これまで現場で行われてきた安全対策には、様々な課題がありました。

1. 人による声掛け・誘導

警備員や誘導員を配置することは人件費を増加させますが、疲労や注意力低下によるヒューマンエラーのリスクは残ります。

2. カメラ・監視装置

バックカメラや監視カメラは「視覚情報」を提供しますが、オペレーターの監視集中力に依存します。肝心なのは「リアルタイムでの危険予測」であり、「映像を見るだけ」では一瞬の判断の遅れが命取りになります。

3. 従来のセンサー類

超音波等を用いた従来のセンサーは、死角を完全にカバーできなかったり、悪天候下で精度が落ちたりと、高精度なリアルタイム測位には課題が残ります。

UWB技術を活用した接近警報システムの優位性:安全管理の高度化

これらの従来課題に対し、安全管理の新しい基準を確立するのがUWB技術を活用した接近警報システムです。このシステムは、車両と作業員が装着したタグ間で通信を行い、高精度な距離と方向をリアルタイムで検知します。

ここで用いられるUWB (Ultra-Wide Band / 超広帯域無線通信) 技術は、GNSS(GPSなど)が届かない屋内や複雑な構造物周辺でも、数10cmレベルで人やモノの位置を正確に把握できるのが大きな特長です。

また、法令・基準との関連性も重要です。UWB技術を活用した接近警報システムの導入は、事業者に課せられた労働安全衛生法上の安全配慮義務を高度に履行し、i-Constructionが目指すスマートな現場における安全管理の実現に貢献します。

スマート接近警報システム『AKT IPAS』とは

創業以来35年以上にわたり、現場の生産性向上や安全対策を支援し続けてきたAKTから、UWB技術を活用したスマート接近警報システム「AKT IPAS(AKTアイパス)」 がリリースされます。

AKT IPASの導入は、単に事故を減らすだけでなく、労災コストによる様々な経営リスクを最小化することを真の目的とします。安全対策を「保険」として位置づけ、「未来の費用増大」を防ぐための戦略的な投資の一つといえます。

AKT IPASが実現する3つの「リスク低減」

AKT IPASは、単なる警報装置ではなく、企業経営のリスクを低減するソリューションです。

1. 事故リスク最小化でコスト削減

高精度な測位と自動警報により、人的なミスをカバーし、企業が最も恐れる間接費(信用失墜、業務停止など)の発生リスクを最小化します。

2. 誤警報の低減と作業効率を確保

車両特性や周囲環境に応じて警告ゾーンの形状をカスタマイズできます。これは、「作業員がストレスを感じる誤警報を減らす」という現場の声を反映した設計思想です。

3. 死角ゼロを目指した柔軟な連携

固定タグや外部機器連携により、重機だけでなく、見通しの悪い交差点や特定エリアからの作業者の飛び出しといった複合的な死角にも対応。事故リスクの局所的な高まりに対策できます。

AKT IPASの強み

• 多様なタグ・設置オプション

作業員が携帯するタグや車両に設置するタグに加え、見通しの悪い死角エリアに固定タグを設置することで、タグを持たない作業者への注意喚起も可能です。

• 外部機器との優れた連携機能

設定した危険エリアに進入すると、パトライトの作動やゲートの制御など、リレー信号を外部機器に出力できます。高い拡張性で、現場の既存設備との連携も容易です。

まとめ

労働災害は、一瞬にして人命を奪い、企業の信用と経済基盤を揺るがす深刻なリスクです。

直接費の数倍にもなる間接費(民事賠償リスク、信用毀損を含む)を回避し、数千万円から1億円以上に上る可能性がある民事賠償リスクを避けるためにも、従来の「人に頼る安全管理」から、「技術に裏打ちされた高精度なリスク管理」へと転換することが、企業の持続的成長には不可欠です。

AKT IPASは、高精度なUWB技術によってこの転換を実現し、貴社の安全管理を次のスタンダードへと進化させます。現場の安全と未来のコストを最小化するため、ぜひご検討ください。

関連資料ダウンロード

チェックした資料をまとめてダウンロードできます

-

-

AKT IPAS

スマート接近警報システム

AKT IPAS

スマート接近警報システム

-

-

-

UWBについて(お役立ち資料)

UWBとは?位置測位の仕組みや他のシステムとの違い・屋内測位の方法を解説(2025.09 公開)

UWBについて(お役立ち資料)

UWBとは?位置測位の仕組みや他のシステムとの違い・屋内測位の方法を解説(2025.09 公開)

-

-

-

労災事故のリスクについて(お役立ち資料)

労災事故のリスクを分析 間接コストを最小化する安全対策への戦略的アプローチ(2025.10 公開)

労災事故のリスクについて(お役立ち資料)

労災事故のリスクを分析 間接コストを最小化する安全対策への戦略的アプローチ(2025.10 公開)

-

-

-

安全配慮義務について(お役立ち資料)

労働安全衛生法の厳格化に対応 UWB接近警報システムで果たす「安全配慮義務」の最新戦略(2025.12 公開)

安全配慮義務について(お役立ち資料)

労働安全衛生法の厳格化に対応 UWB接近警報システムで果たす「安全配慮義務」の最新戦略(2025.12 公開)

-