基礎知識

みちびきのCLASとは?準天頂衛星を経由した高精度測位の仕組みやRTKとの違いを解説

近年ニュースでもたびたび取り上げられるようになった「日本版GPS」や「QZSS(みちびき)」、「CLAS」というキーワード。耳にする機会は増えましたが、具体的にどういったものなのか理解できていない方も多いのではないでしょうか。

手軽に高精度な位置情報を取得したい方にとって、QZSS(みちびき)が提供するCLASはコストと精度のバランスが優れているサービスです。ローコストで安定した高精度測位が実現できれば、自動運転開発や農業・建設業などさまざまな分野において飛躍的に開発が進むため、今までGNSSの普及が進んでいなかった分野への利用も期待されています。

この記事では、CLASについて、仕組みや用途、みちびきとは何かなど詳しく解説します。

- 建設業向け

- メーカー向け

- インフラ保全業向け

目次

CLAS(センチメータ級測位補強サービス)とは

CLAS(シーラス)とは、C entimeter L evel A ugmentation S erviceの頭文字をとった略語で、日本語では「センチメータ級測位補強サービス」と訳されます。国内の準天頂衛星システム「みちびき」が提供する、誤差数cmの精度で位置情報を取得できるサービスです。

QZSS(みちびき)とは

CLASのサービスは、準天頂衛星「みちびき」と呼ばれる国産の衛星測位システムを通じて提供されています。みちびきは、英語ではQZSS(Q uasi-Z enith S atellite S ystem)と表記され、衛星からの電波を通じて位置情報を計算する仕組みで、日本版GPSともいわれています。

本来、衛星測位システムの総称はGNSS(G lobal N avigation S atellite S ystem)と呼ばれますが、最初に運用された衛星測位システムがアメリカのGPSだったこともあり、より一般的に知られているGPSを総称として使うケースも少なくありません。

アメリカのGPSは、日本でもカーナビやスマートフォンなどで標準的に使用されていますが、日本上空にある衛星数は時間によって変化するため、たとえばGPSのみで位置情報を取得しようとする場合、受信できる衛星数が足りず測位できない時間がでてきます。安定した受信を行うために、QZSSをはじめとする各国の衛星を併用し、複数の衛星から位置情報を受信する工夫がされています。

QZSSは2022年時点では4機打ち上げられ4機体制で運用していますが、2023〜2024年にかけて追加で3機打ち上げ、2025年には7機体制での運用を目指しています。7機体制での運用が実現すれば、精度はより高くなることが期待されています。

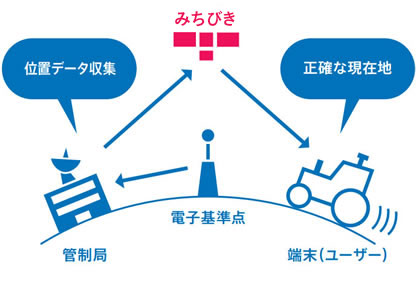

CLASの仕組み

出典:みちびき(準天頂衛星システム)|センチメータ級測位補強サービス

CLASが誤差数cmの位置情報を取得できる仕組みについて説明します。

ユーザーがGNSSで位置情報を取得したい場合に、国土交通省国土地理院が全国に整備している電子基準点のデータを利用し誤差を計算、誤差を補強するための情報をL6D信号として発信しており、専用機を用いてこれを受信する仕組みです。

CLASは補強サービスであり、測位精度を高める補助的な役割を果たしますが、CLAS専用の受信機が必要になるため、CLASのみで精度が向上するものではない点には注意が必要です。

また、公道などにおいて自動運転に利用する際には多少のタイムラグが生じてしまうため、現時点でリアルタイムの自車位置推定が必要な自動運転への活用は難しいとされています。

2025年以降、みちびきが7機体制になれば、GPSなど他国のGNSSの補完的な役割ではなく、みちびきのみで位置情報を計測できるようになることが期待されており、自動運転での活用も視野に入ってくる可能性があります。

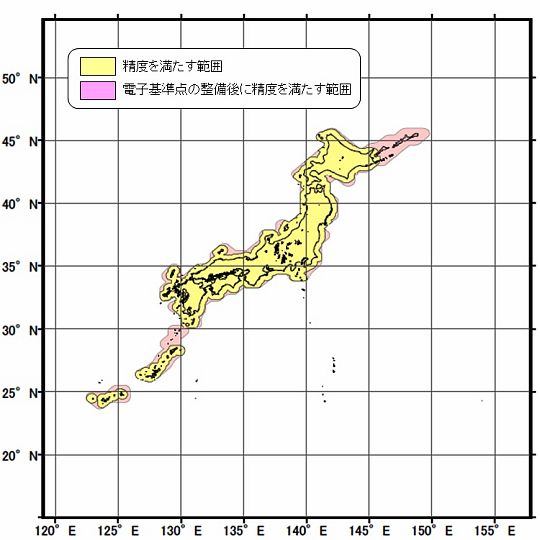

CLASの対象エリア

GNSS同様に上空視界が良好であることが前提になりますが、QZSSはアジア・オセアニア地域(特に日本上空)に特化した衛星であるため、CLASの対象エリアはほぼ日本全域とされています。ただし現在は、北方地域やトカラ列島については性能評価中です。

出典:みちびき(準天頂衛星システム)|センチメータ級測位補強サービス

CLASの用途

今後受信機やアンテナの軽量化・小型化が進めば、スマートフォン1台でCLASを使えるようになる可能性もありますが、現時点ではグラブ船誘導や深浅測量等の海上土木現場や林業GIS、工事用車両や鉄道車両の位置把握など、従来DGNSSを使用していた様々な現場での導入が期待されています。

また上記以外の農業分野などにおいても、自律走行可能な収穫機の制御やドローンでの肥料散布などGNSSを活用する場面で、GNSS単独でこれを行うとm単位での誤差が出てしまい有効ではありませんでしたが、CLASを受けることで誤差をcm級まで抑えることができるようになります。

CLASの精度

GNSS単独で測位を行う場合、m単位で計測誤差が発生してしまいますが、CLASを活用することで、誤差数cmでの高精度な測位が可能です。

静止しているものと移動しているもので精度に差はありますが、以下のとおり誤差は移動しているものでも最大で12cm程度(水平)にとどまっています。

これまでの単独測位では実現できなかった測位精度であるため、CLASを活用することでさまざまな分野での活用が期待されています。

出典:みちびき(準天頂衛星システム)|センチメータ級測位補強サービス

RTKとの違い

CLASと同様に、補正を行いcm級精度の高精度測位を実現するものとして、RTK(リアルタイムキネマテック)という測位方法があります。

以下はCLASとネットワーク型RTKを比較した表です。

※受信機や利用環境、時間帯によって精度は左右します

RTKの精度は水平2~3cm程度でCLASよりも高精度です。ただしインターネット通信や無線による環境構築が必要なため、コストや利用環境によって活用が限られてしまう課題がありました。その点CLASはコストを抑えられ、利用環境においても柔軟性が高く大きなメリットがあるといえます。

RTKとCLASは、どちらにもメリットデメリットがあるため、求められる精度や用途に応じて使い分けるのが好ましいでしょう。

BLOG: RTK-GNSSとは?

測位方法の違いや精度を高めるデジタル簡易無線機のメリットを紹介

SBASとの違い

QZSSは、CLASのみでなく、SBAS配信サービスにも使われています。

SBAS配信サービスとは、航空機などに対して測位衛星の誤差補正情報や不具合情報(SBAS信号)を提供するものです。SBAS信号は日本だけでなく北米・欧州等でも配信されており、航空機向けのシステムとしてそれぞれの国の航空安全当局から認証され運用されています。SBASによって安全な航路の設定が可能。

同じみちびきからの信号を受信するサービスですが、CLASとは使用用途が異なります。

CLASを利用するには受信機が必要

CLASはGNSSの補助的な役割を果たしますが、異なる信号を用いるため、利用には専用の受信機が必要です。

受信機を準備するためのイニシャルコストはかかりますが、専用受信機があればQZSSから配信される補強情報を無料で受信できるため、ランニングコストを抑えながらcm級精度で位置情報を取得することが可能です。

CLAS専用受信機『CLAcanS』をご紹介

CLASに対応したGNSS受信機『CLAcanS』(シーラカンス)をご紹介します。

準天頂衛星(みちびき)から配信される補強情報「CLAS」を無料で受信できる専用機『CLAcanS』を活用することで、ランニングコストを抑えて高い位置精度を取得できます。また、防水性や防塵性に優れており、USBポートでのモバイルバッテリーでも稼働できるため、様々な現場での活用が期待できます。

CLAcanSの主な特徴

・ CLASの補強情報を受信

・ 従来のDGNSSよりも高精度

・ IP65準拠の防水防塵性能

・ ジャミング、スプーフィングへのセキュリティ強化

・ PCのUSBポートやモバイルバッテリーで動作可能(5V 駆動)

まとめ

CLAS(シーラス)とはどのようなサービスなのか詳しくご紹介しました。CLASとはQZSSを利用してセンチメータ級の位置精度を得るための測位補強情報を送信するサービスであり、専用の受信機さえ用意すれば無料で受信することが可能です。AKTのCLAcanSは土木建設現場での使用を前提に、耐久性や使い勝手の良さを考慮した設計になっています。

是非一度導入をご検討ください。

BLOG: RTK-GNSSとは?

測位方法の違いや精度を高めるデジタル簡易無線機のメリットを紹介

BLOG: GNSS(全球測位衛星システム)の動向を紹介!

次世代GNSSに向けた国内外の主なトピックス

BLOG: 高精度RTK測位の活用場面を解説!

アカサカテック製RTK-GNSS対応製品もご紹介

関連資料ダウンロード

チェックした資料をまとめてダウンロードできます

-

-

CLASについて(お役立ち資料)

みちびきのCLASとは?準天頂衛星を経由した高精度測位の仕組みやRTKとの違いを解説(2024.02 公開)

CLASについて(お役立ち資料)

みちびきのCLASとは?準天頂衛星を経由した高精度測位の仕組みやRTKとの違いを解説(2024.02 公開)

-

-

-

CLAcanS

CLAS対応 GNSS受信機

CLAcanS

CLAS対応 GNSS受信機

-